Unterhaltungsmechanik

Ein Teil, das fehlt, geht nicht kaputt. Ein Gerät, das man nicht hat, auch nicht. Wir haben aber einige, darunter – auch 2020 noch – einen Videorecorder. Den haben wir neulich reaktiviert. Tatsächlich ließ er sich mit dem wesentlich jüngeren Fernseher verbinden, spielte die alten Kassetten noch ab und ermöglichte so einige nostalgische Videomomente. Dann gab der Apparat aber auf einmal bei allen Abspiel-, Vor- und Rückspulversuchen nur noch ungute Geräusche von sich.

Ihn jetzt einfach zum Recyclinghof zu bringen wäre mir – danke an Jens Spahn, ich kannte das Wort vorher wirklich nicht – zu unterkomplex gewesen. Zwar bin ich kein Hamster (mehr?) und finde, dass man sich von Dingen, die einen nur noch belasten, irgendwann auch wieder trennen kann. Andererseits will ich die Schrottberge in Ghana und anderswo nicht weiter wachsen lassen, wenn sich’s mit einfachen Mitteln vermeiden lässt. So machte ich mich mit dem Schraubenzieher am Gehäuse mit der Aufschrift „Made in Germany“ (!) zu schaffen.

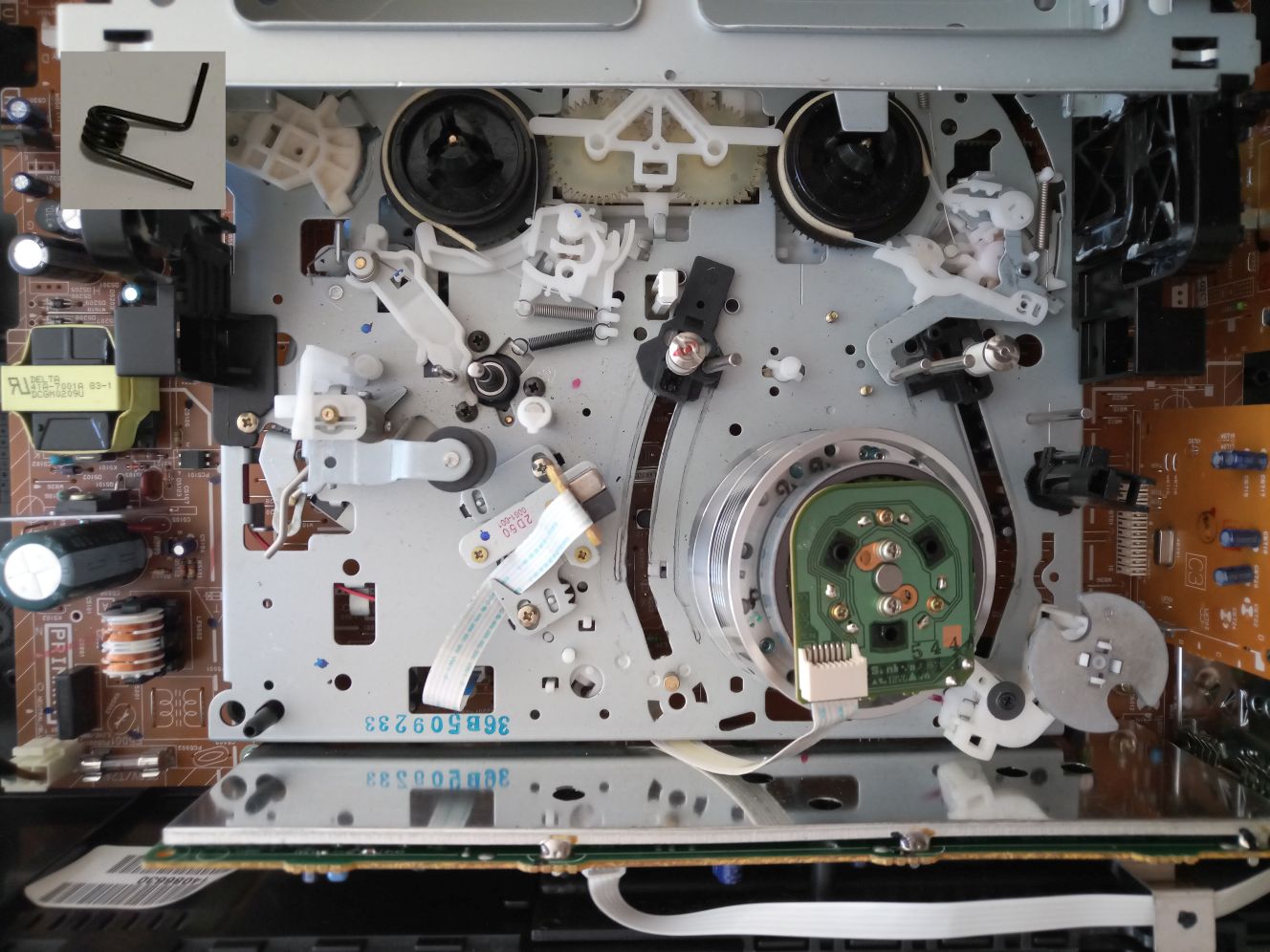

Nicht dass ich nicht in jungen Jahren schon einmal einen Videorecorder aufgeschraubt hätte. Aber diesmal war ich noch mehr davon beeindruckt als damals: Die Fülle an Federn, Zahnrädern, Rollen und zu schmierenden Stellen erweckt den Eindruck, dass sich hier die Mechanik kurz vor ihrem Ende (zumindest in der Unterhaltungselektronik) noch einmal zur Perfektion entwickelt hat. Wobei Perfektion hier nicht zu verstehen ist als die kompromisslose Verwirklichung eines Prinzips. Eher entsteht der Eindruck, die Hälfte der Teile sei dazu da, die unerwünschten Wirkungen anderer Teile auszugleichen oder zumindest in Grenzen zu halten – wie bei einem multimorbiden, aber sorgfältig eingestellten Patienten. Man vermutet fast, dass die Konstrukteure schon ahnten, wie ihre Erfindung bald von Geräten mit viel weniger beweglichen Teilen verdrängt würde.

Dass der Apparat nicht mehr richtig lief, lag offenbar daran, dass sich eine kleine Feder gelöst hatte und nun lose im Gehäuse lag. Nur wo kam sie her?

Im Internet habe ich die Antwort nicht direkt gefunden, auch wenn das verfügbare Material sehr reichhaltig war. Lange Youtube-Live-Reparaturen gab es natürlich, viele Bilder… Am meisten hat es mir das Werk „Practical VCR Repair“ von 1994 angetan. Nicht nur wegen der verständlichen Darstellung und der unbestrittenen Kompetenz des Autors. Er ermuntert seine Leserschaft im Vorwort geradezu, ihren Lebensunterhalt mit dem Reparieren von Videorecordern aufzubessern: „There is money to be made in VCR repair!“

Ich muss zugeben, es bei der ziemlich umfangreichen Google-„Leseprobe“ belassen und das Buch nicht – dem Amazon-Link folgend – für 143 € zuzüglich 66 € Versandkosten mit Aussicht auf Lieferung innerhalb von vier Wochen bestellt zu haben. Keine Ahnung wie Google das mit diesen Leseproben copyrightmäßig macht…

Schließlich habe ich den Apparat dann einfach solange weiter auseinandergebaut und dabei meditativ betrachtet, bis ich die richtige Stelle auch so gefunden habe. Ein kleiner Plastikvorsprung war abgebrochen. Einen dilettantischen Versuch, ihn wieder anzukleben, habe ich entnervt aufgegeben. Dafür konnte ich die Feder etwas zurechtbiegen und auch so wieder halbwegs fixieren. Glücklicherweise blieb beim Wiederzusammenbauen keine Schraube übrig.

Leider habe ich bis jetzt nicht verstanden, was diese Feder eigentlich macht. Das wurmt mich etwas, aber deswegen schraube ich jetzt nicht alles nochmal auf. Man soll das Schicksal ja nicht zweimal herausfordern. Sei’s drum, die Aktion (oder muss man heute sagen „das PROJEKT“?) war auch so lustig genug. Insbesondere wegen der Zufallsfunde am Rand: Auf die Erkenntnis, dass es unter dem Titel „VCR Repair Virgins“ mutmaßlich erstklassige homoerotische Literatur – inklusive (harmloser) Leseprobe – gibt, hätte ich ungern verzichtet.

Aber eigentlich sieht es ja in Videorecordern ganz anders aus, wie man in diesem Video erfährt.

Vorheriger Artikel

Übersicht

Nächster Artikel